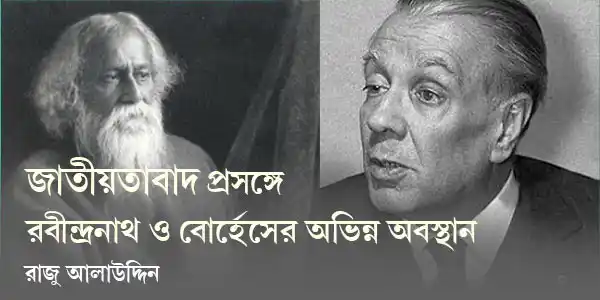

রবীন্দ্রনাথ ও বোর্হেস—দুই ভিন্ন সংস্কৃতির দুই মহাজন। অথচ জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে তাঁদের ভাবনা আশ্চর্যভাবে মিলে যায়। একদিকে রবীন্দ্রনাথের গভীর রাজনৈতিক বোধ, অন্যদিকে বোর্হেসের মানবিক দৃষ্টি—এই প্রবন্ধে উদ্ভাসিত হয়েছে চিন্তার সেই যৌথতা, যা আজও সময়োপযোগী ও প্রাসঙ্গিক।

জাতীয়তাবাদ যেহেতু রাজনৈতিক একটি প্রপঞ্চ, ফলে এই বিষয়ে উভয় লেখকের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গটি নিশ্চিতভাবেই উত্থাপিত হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির সাথে সরাসরি যুক্ত না হয়েও ছিলেন ভীষণরকম রাজনীতি-সচেতন। এমনকি আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর কেবল সচেতনতাই নয়, রীতিমত অভিমতও ব্যক্ত করেছেন নানা উপলক্ষ্যে। বোর্হেস রবীন্দ্রনাথের মতো এতটা রাজনীতিমনস্ক ছিলেন না, কিন্তু রাজনীতিকে তিনি এড়িয়েও যেতে পারেননি সারা জীবন। লেখক হিসেবে তিনি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন যে লেখালেখির বাইরেও রাজনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর অভিমত জানাটা লেখক সাংবাদিকদের কাছে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। আর তিনি রাজনীতি সম্পর্কে অকপটে জানিয়েছেন তার অভিমত। এর ফলে বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক বক্তব্য দেয়ার কারণে দেশে বিদেশে তিনি নিন্দিত হয়েছেন, তা সে স্বদেশের রাজনীতি সম্পর্কেই হোক, আর আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কেই হোক।

একথা সবাই জানেন যে রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ও উক্তি ছিল অনেকটাই অপরিপক্ক। এধরনের উক্তিতে তাঁর সংহত ও সুচিন্তিত মতের পরিবর্তে বরং অগভীরতা যেমন ছিল, তেমনি ছিল তাৎক্ষণিক চাহিদা মেটাবার হালকা মানসিকতা। আর এরই ফলে বহুবার তিনি সমালোচনার মুখে পড়েছেন। শেষপর্যন্ত তার অপরিণামদর্শী মতামতের জন্য চিহ্নিত হয়েছেন প্রতিক্রিয়াশীল বা রক্ষণশীল হিসেবে। উরুগুয়াইয়ের প্রধান লেখক আউগুস্তো রোয়া বাস্তোস বোর্হেসের রাজনৈতিক উক্তির অসারতা সম্পর্কে নিঃসংশয় হয়ে যা বলেছিলেন তা এই সূত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক:

“আমি কেবল এটাই মনে করি যে বোর্হেসের যা টিকে থাকবে তা রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর মতামতগুলো নয়, নয় কৃষ্ণাঙ্গদের উচ্ছেদ করার ব্যাপারে তার তত্ত্বগুলোও কিংবা ভিয়েৎনাম যুদ্ধে তার বাহবা। জোরালো এই দাবিগুলো ঘটনা সম্পর্কে অস্বচ্ছতার ফলে কিংবা চিত্তবৈকল্যের মুহূর্তেই কেবল হওয়া সম্ভব।” (Ida y Vuelta, Ediciones Era, 2017, Elena Poniatowska, P 235)

কেতাব-ই’র ব্লগজিন বিভাগে লেখা পাঠাতে চান? মেল করুন blogzine.ketabe@gmail.com-এ। মেলের সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ‘কেতাব-ই ব্লগজিনের জন্য লেখা’।

সত্যি বলতে কি বোর্হেসের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অস্বচ্ছতার ফলে চিত্তবৈকল্যের ঘটনা ঘটেছে বহুবার। আর তাই মোটাদাগে তাকে ডানপন্থী বলেই মনে করা হয়ে থাকে। আর এ নিয়ে বোর্হেসের নিজেরও তেমন কোনো বিকার দেখা যায়নি খুব একটা। তিনি নিজে বহুবার বলেছেনও যে তিনি যেমন নাজিজম বা ফ্যাসিজমের বিপক্ষে, তেমনি তিনি কম্যুনিজমেরও বিপক্ষে। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রাজনৈতিক বিষয়ে রীতিমত টনটনে জ্ঞানসম্পন্ন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার কারণে তাঁকে যেহেতু আন্তর্জাতিক বিষয়েও কথা বলতে হয়েছে, ফলে বহুবার তাকে সাংবাদিকদের রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্বাসের দিক থেকে তিনি কম্যুনিস্ট ছিলেন না বটে, কিন্তু তাই বলে বোর্হেসের মতো ডানপন্থী ছিলেন না কোনোভাবেই। তবু যে-রাজনীতি জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছে, সেই জাতীয়তাবাদের কুফল সম্পর্কে দু-জনই ছিলেন একই ভাবনার অধিকারী। কিন্তু একটা সময় বোর্হেস জাতীয়তাবাদী না হলেও আঞ্চলিকতার (Local color) পক্ষে ছিলেন, যৌবনের শুরুতে ছিলেন Crilloismo ধারণার পক্ষে। কিন্তু সেসব থেকে বেরিয়ে আসতে তার খুব বেশি সময় লাগেনি। তার রাজনৈতিক চিন্তার বিবর্তন এবং নন্দনতাত্ত্বিক ধারণার বিবর্তন ঘটেছিল দ্রুতই। তিরিশের দশকে নাজিবাদ ও ফ্যাসিবাদের উত্থানকে দুই মহাদেশের দুই লেখককে দুইভাবে উদ্বিগ্ন করেছিল। রবীন্দ্রনাথ কিছু সময়ের জন্য মুসোলিনির আতিথ্যের দেয়ালে বন্দি থাকার কারণে ফ্যাসিবাদের নিপীড়ন তাঁর চোখে পড়েনি। কিন্তু যখনই চোখে পড়েছে তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নাজিবাদের বিরুদ্ধেও ছিল তাঁর একইরকম প্রতিক্রিয়া। যদিও দু-জনেরই প্রতিক্রিয়া বা বিরোধিতার ধরন ও কারণ ছিল ভিন্ন। তবে নাজিবাদ ও ফ্যাসিবাদ যে মূলত জাতীয়তাবাদেরই চূড়ান্ত রূপ, ফলে প্রথমোক্ত দুয়ের বিরোধিতা মানে জাতীয়তাবাদেরই বিপক্ষে অবস্থান নেয়া। বোর্হেসের ক্ষেত্রে ঠিক এরকমই ঘটেছে।

“The key to the evolution of Borges’s political thinking in the 1930s was his hatred of fascism and Nazism. His great fear was that the nanionalistas, in their zeal to pry Argentina from her economic dependence on Britain, might end up copying Mussolini, if not Hitler.” (Borges: A Life, Edwin Williamson, Viking, 2004, P 221)

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে জাতীয়তাবাদের বিরোধিতার কারণ খানিকটা ভিন্ন পথে এসেছে। যদি এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাই তাহলে একথা সবারই জানা যে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটেছে পশ্চিমে। আর এই জাতীয়তাবাদের কারণে পশ্চিমের দেশগুলোয় নিজেদের মধ্যে হানাহানির ঘটনা যেমন দেখা গিয়েছে, তেমনি তা পশ্চিমবর্হিভূত অন্যসব রাষ্ট্র ও জাতিকে শোষণ ও নিপীড়নেরও কারণ হয়ে উঠেছে। Nationalism গ্রন্থে জাতীয়তাবাদের উৎস ও লক্ষ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করেই বলেছেন :

The truth is that the spirit of conflict and conquest is at the origin and in the centre of western nationalism. (Nationalism, Rabindranath Tagore, Rupa & Co, 1994, P 59)

এই জাতীয়তাবাদকে একদিকে আর্হেন্তিনা এবং অন্যদিকে ভারতবর্ষ যখন রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিল তখন উভয় লেখকের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল উদ্বেগ। যদিও ভারতবর্ষ ও আর্হেন্তিনার রাজনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে বিস্তর ফারাক ছিল। আর্হেন্তিনা একটি স্বাধীন দেশ, ফলে সেখানে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রয়োজন ঠিক ততটা নয়, যতটা প্রয়োজন ছিল সেই সময় ভারতবর্ষের। যে-কোনো দেশকে স্বাধীনতার জন্য জাতীয়তাবাদ এক প্রধান ও কার্যকরী উপাদান হিসেবে কাজ করে। ফলে সেই পরাধীন ভারতে জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা কার্যত স্বজাতি ও স্বদেশ বিরোধিতা বলে গণ্য হওয়াটাই ছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ তাই জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত ও পথের রাজনৈতিক দলগুলোর সমালোচনার মুখে পড়েছিলেন যদিও তার দেশাত্মবোধক গান ও কবিতা বিপ্লবী ও জাতীয়তাবাদীদের জন্য সবসময়ই উদ্দীপক ভূমিকা পালন করেছে। তারপরও রবীন্দ্রনাথ নিন্দার পরোয়া না করে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর সমালোচনায় স্থির থেকেছেন। তার ফল যা হয়েছিল তার বিবরণ আছে হুমায়ুন কবির-এর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক ছোট্ট গ্রন্থটিতে:

“জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যে নেতিবাচক দিকগুলো ছিল তার বিরুদ্ধে কথা বলায় সমাজের একটি বড়ো অংশ থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন। আবেগ-উন্মত্ততার বিপক্ষে তাঁর সমালোচনাকে অনেকে শিল্পীসুলভ দূরবাসীর লক্ষণ ভেবে অবহেলা করেছিলেন।” (হুমায়ুন কবির, রবীন্দ্রনাথ, একুশে পাবলিকেশন্স লিঃ, ২০০০, পৃ ১১৮)

এটা ঠিক যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল, জনপ্রিয় এই প্রপঞ্চ দিয়ে একটি জাতিকে সংগঠিত করা যতটা সহজ ততটা সহজ আর কোনো উপাদান নেই। কিন্তু এই সহজের একটা বিপদ এই যে তা একটা সময় উগ্র রূপ ধারণ করে, শুধু তাই-ই নয়, তা এনে দেয় দৃষ্টিভঙ্গির অন্ধত্বও। জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ভূমিকা সম্পর্কে অমর্ত্য সেনের মূল্যায়ন এই প্রসঙ্গে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সঠিক বলে আমরা তার বক্তব্য তুলে ধরব:

“জাতীয় আন্দোলন মাঝে মাঝে যেরকম উদগ্র আকার ধারণ করত, রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, এবং সেই কারণে তৎকালীন রাজনীতিতে তিনি সক্রিয়ভাবে যোগ দেননি। ভারতের স্বাধীনতার অধিকার তিনি দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বিদেশ থেকে ভারত যা শিখতে পারে স্বেচ্ছায় ও লাভজনকভাবে, তার গুরুত্বও তিনি অস্বীকার করতে চাননি। তাঁর ভয় ছিল, জাতীয় ঐতিহ্যের ধারাকে বাঁচাতে গিয়ে পশ্চিমকে যদি খারিজ করা হয়, তাতে শুধু যে নিজেদের একটা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করে ফেলা হবে তা-ই নয়, বাইরে থেকে যেসব প্রভাব আমাদের উপর এসে পড়ছে, তার প্রতিও একটা বৈরিতাপূর্ণ মনোভাব গড়ে উঠবে।” (তর্কপ্রিয় ভারতীয়, অমর্ত্য সেন, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ ১০৪)

জাতীয়তাবাদ গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে এতটা রাজনৈতিক সংবেদনশীল পরিস্থিতির সম্মুখীন অবশ্য বোর্হেসকে পড়তে হয়নি। কারণ সেখানে স্বাধীনতার প্রশ্ন না থাকায় বিষয়টা ভারতের মতো জটিল ও সংবেদনশীল রূপ ধারণ করেনি। রবীন্দ্রনাথের জন্য লড়াইটা ছিল অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ এবং কঠিন। রবীন্দ্রনাথ সেই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কিন্তু আর্হেন্তিনা যেহেতু স্বাধীন একটি রাষ্ট্র ফলে জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে অবস্থান নেয়া অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু যে-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গণ্ডিবদ্ধতা ও বিদেশবিরূপতার আশংকা থেকে রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে ছিলেন, বোর্হেসও ঠিক ওই কারণে এর প্রতি বিতৃষ্ণ ছিলেন। জাতীয়তাবাদের উগ্র রূপ, এর কর্তৃত্বপূর্ণ স্বভাব, সর্বোপরি হিংস্রতা—এসবও রবীন্দ্রনাথ এবং বোর্হেস একইভাবে লক্ষ করেছেন। ফলে জাতীয়তাবাদের প্রশ্নে এই দুই লেখক যতটা অভিন্নহৃদয় ততটা বোধহয় অন্যকিছুতে নয়।

তথাকথিত সংকীর্ণমনা জাতীয়তাবাদীদের কাছে রবীন্দ্রনাথ যেমন অবোধ্য ও সন্দেহজনক হয়ে উঠেছিলেন, ভিন্ন পরিস্থিতি সত্ত্বেও বোর্হেসকে নিয়েও সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তার গল্পে ও প্রবন্ধে তথাকথিত দেশজতার অভাব লক্ষ করে।

The Left, the nationalists and the populists (and these categories include a whole gamut of overlapping and interlocking concerns) continued to be suspicious of him.” (Jorge Luis Borges: A Writer on the Edge, Beatriz Sarlo, Verso, 1993, P xiii)

বোর্হেস এসব সন্দেহের কথা জানতেন। তার লেখায় যেভাবে বিজাতীয় উপাদানের সমাবেশ ঘটছিল তাতে করে বোর্হেসের মধ্যে তারা কল্পিত জাতীয় চরিত্র ও দেশজতার অভাব দেখতে পেয়ে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। আর সেই দেশজতা মানে আর্হেন্তিনিত্ব কিংবা বৃহত্তর অর্থে জাতীয়তাবোধের অভাব। যেন পশ্চিমের প্রভাব আত্মীকরণের মাধ্যমে বোর্হেস জাতিসত্তা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছেন।

এইরকম এক সাংস্কৃতিক আবহ আর অভিযোগের মধ্যে ১৯৫১ সালে তাকে লিখতে হল ‘The Argentine Writer and Tradition’ শীর্ষক এক প্রবন্ধ যেখানে তিনি জাতীয়তাবাদীদের চিন্তার সংকট ও বিভ্রান্তি মোচনের কোশিশ করেন। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে সাহিত্যের দেশজতা ও আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে গোটা লাতিন আমেরিকার বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তাপ্রবাহের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। এতদিন যাবৎ কথাসাহিত্যে এবং কাব্যে দেশজ উপাদান ব্যবহারের যে-একঘেয়ে ধারার জন্মান্ধ প্রবাহ বিদ্যমান ছিল সেখানে তিনি যতি টেনে দেন। জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে লেখক শিল্পীদের উদ্দেশ্যে তিনি বললেন, “শেক্সপিয়র বিস্মিত হতেন যদি কেউ ”তাকে ইংরেজি বিষয়ে সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করত” এবং “স্থানীয় রং (of local color)-এর প্রতি আর্হেন্তিনিয় ভক্তিটা সাম্প্রতিক ইউরোপীয় এক ভক্তি থেকে আসা যা জাতীয়তাবাদীদের উচিত বিদেশি আমদানি হিসাবে প্রত্যাখ্যান করা” (Selected Non-Fictions, Jorge Luis Borges, Penguin, 1999, 423)

অর্থাৎ জাতীয়তাবাদীদের স্ববিরোধ ও সীমাদ্ধতাকে এই লেখাটিতে কেবল উন্মোচনই করছেন না, একইসঙ্গে সমালোচনা যেমন করেছেন, তেমনি দিকনির্দেশনা দিয়েছেন এই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসারও।

“we must believe that the universe is our birth right and try out every subject; we cannot confine ourselves to what is Argentine in order to be Argentine because either it is our inevitable destiny to be Argentine, in which case we will be Argentine whatever we do, or being Argentine is a mere affectation, a mask.” (Selected Non-Fictions, Jorge Luis Borges, Penguin, 1999, 427)

ভাবতে আশ্চর্যই লাগে যে একেবারেই ভিন্ন দুই দেশে, ভিন্ন দুই কালে, ভিন্ন দুই সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে দুই লেখক একই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করার কারণে প্রায় একইরকম সন্দেহ, সমালোচনা আর আক্রমণের শিকার হয়েছেন। তবে আশ্চর্যের নয় এটা যে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকীতে যখন Sur পত্রিকা বিশেষ সংখ্যা বের করবে তখন যে-রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর মোটেই কোনো মুগ্ধতা তো নয়ই, বরং ছিল বিরূপতা ও কটুক্তি, সেই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে লেখার জন্য বেছে নিলেন ১৯১৭ সালে প্রকাশিত Nationalism গ্রন্থটি। এই গ্রন্থটি বেছে নেয়ার পেছনে দৃষ্টিভঙ্গির ঐক্যই মূল কারণ তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। এই প্রথম এবং এই শেষ তিনি প্রশংসাবাক্যে রবীন্দ্রনাথকে অভিষিক্ত করেন। কী বলেছিলেন তিনি?

“প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে লেখা, রবীন্দ্রনাথের ওই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলোর কোনোটিই তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলেনি। অলংকারের আধিক্য এবং প্রচলিত কিছু বিষয়ে প্রাচ্যীয় সামঞ্জস্য সত্ত্বেও লেখকের উপস্থাপিত ভাবনার গভীরতা তাতে আড়াল হয়ে যায় না।”

বোর্হেসের মতো নিন্দুক (কোনো কোনো লেখকের ক্ষেত্রে), বিদ্রুপের হুলে ঘায়েলকারী লেখক Nationalism নিয়ে একটিও কটুক্তি করেননি দেখে খানিকটা অবাকই হতে হয়। রবীন্দ্রনাথের সাথে ঐকমত্যের উদাহরণ স্বরূপ এই গ্রন্থের বেশ কয়েকটি অধ্যায় থেকে কিছু কিছু বাক্য তিনি উদ্ধৃতও করেছেন। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ গ্রন্থটি নিয়ে বোর্হেসের এই লেখাটিই একমাত্র প্রশংসাপূর্ণ লেখা যেখানে উভয়ের মতের ঐক্য আমরা দেখতে পাই। জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা এবং বিপদগুলো সম্পর্কে উভয়ের উপলব্ধি ছিল অভিন্ন এবং যথাযথ।

বছর তিনেক পর বোর্হেস ১৯৬৪ সালে Los Premios Nacionales de Poesia উপলক্ষ্যে এক অভিভাষণে জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গটি আবারও উত্থাপিত হয়:

“আর আর্হেন্তিনিয়তার অভাবটা এক অর্থহীন অভিযোগ। যাদেরকে জাতীয়তাবাদী বলা হয় তাঁরাই এই অভিযোগটা করেন, অর্থাৎ, জাতীয়তা কী জিনিস, আর্হেন্তিনিয়তা কী জিনিস—একদিকে তাঁরা এসব নির্ণনয় করে, আবার একইসাথে আর্হেন্তিনিয়তা সম্পর্কে তাঁরা পোষণ করে এক ফকিন্নি ধারণা।”

“Y es la absurda acusacion de falta de argentinidad. La hacen quienes se llaman nacionalistas, es decir, quienes por un lado ponderan lo nacional, lo argentino y al mismo tiempo tienen tan pobre idea de lo argentine...”(Jorge Luis Borges, Borges en Sur: 1931-1980, Emece, 1999, P 315)

বাঙালিত্ব সম্পর্কেও চিন্তার এইরকম দারিদ্রের মুখোমুখি রবীন্দ্রনাথকেও হতে হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদের কুফল কেবল প্রবন্ধেই নয়, তার একাধিক উপন্যাসেও তিনি সরব ছিলেন প্রধান চরিত্রগুলোর মুখোশে। ঘরে–বাইরে উপন্যাস তিনি এটা দেখাতে চাইলেন যে জাতীয়তাবাদ উসকে দেয় সাম্প্রদায়িকতাকে, ফলে তা ঐক্যের পরিবর্তে রচনা করে উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি বিমুখতা ও বিচ্ছিন্নতা। তারও আগে গোরা উপন্যাসে কট্টর দেশাত্মবোধ আমাদেরকে কীভাবে মতাদর্শিক অন্ধত্বের দিকে নিয়ে যেতে পারে তার এক আভাস দিয়ে গেলেন। সবশেষে তার পরিণতি হয়ে দাঁড়ায় সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। বোর্হেস তাঁর গল্পে এই কথাগুলো এইরকম স্পষ্টতায় বলেন না, কিন্তু তার অসংখ্য গল্পে ইউরোপিয় এবং প্রাচ্যের পটভূমি তুলে ধরেন, যেমন সিক্রেট মিরাকল, ডেথ এবং কম্পাস, এপ্রোচ টু আল মুসাসিম কিংবা আভেরুশ সার্চ-এ তিনি জাতীয় গণ্ডি পেরিয়ে প্রবেশ করেন বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে। এই গল্পগুলোর মাধ্যমে তিনি স্পষ্টভাবেই যে বার্তা তুলে ধরেন তা হল লাতিন আমেরিকার লেখকরা জাতীয়তাবাদের মোহ থেকে কেবল দেশজ বা জাতীয়তার সীমিত বিষয়ে গণ্ডিভূত থাকতে পারেন না।

জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত পরিণতি ও এর ভয়ংকর ফলাফল সম্পর্কে উভয় লেখকই ছিলেন সচেতন ও সরব। রবীন্দ্রনাথ নির্ভুলভাবেই লক্ষ করেছিলেন ইউরোপে জন্ম নেয়া জাতীয়তাবাদ অপর রাষ্ট্রগুলোকে শোষণ ও নিপীড়নে উদ্বুদ্ধ করে। এটা কতটা ভয়ংকর পর্যায়ে পৌঁছায় তা Nationalism গ্রন্থে তিনি স্পষ্টভাবেই বলেছেন:

It is carnivorous and cannibalistic in its tendencies, it feeds upon resources of other peoples and tries to swallow their whole future. (Nationalism, Rabindranath Tagore, Rupa & Co, 1994, P 24)

রবীন্দ্রনাথের Nationalism গ্রন্থটি আলোচনার সূত্রে বোর্হেসকেও ঠিক এই কথাগুলোরই প্রতিধ্বনি করতে শুনব:

“রবীন্দ্রনাথের মতে, অশুভের মূল জাতির মধ্যেই নিহিত, কিংবা কেউ এও বলতে পারেন যে, এই অশুভের মূল রয়েছে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর কাঠামোয় যা পুরোপুরি জাতীয়তাবাদ এবং এর রক্তাক্ত ছায়া, সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দেয়।”

জীবনের প্রায় উপান্তে এসেও বোর্হেস জাতীয়তাবাদের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণাকে তুলে ধরেছিলেন একই মাত্রায়। ১৯৭৯ সালে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর মৃত্যুতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করতে গিয়ে বলেন:

“যদিও আমি জাতীয়তাবাদকে ঘৃণা করি যা এই যুগের এক খারাপ জিনিস।”

“Aunque yo abomino del nacionalismo que es una mal de esta epoca, ,..”( Jorge Luis Borges, Borges en Sur: 1931-1980, Emece, 1999, P 327)

অন্য যেকোনো কিছুর তুলনায় এই জায়গাটিতে রবীন্দ্রনাথের সাথে বোর্হেসের মিল সবচেয়ে বেশি। আর দু-জনই এর নিন্দা যেমন করেছেন, সেই কারণে নিন্দিতও হয়েছেন স্বদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে।

কেতাব-ই’র মুদ্রিত বই,ই-বই এবং ব্লগজিন বিভাগের লেখালিখির নিয়মিত খোঁজখবর পেতে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত হোন।

এই ব্লগজিনে প্রকাশিত সমস্ত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব।